ChatGPT 5, c’est un peu comme ce collègue brillant en début de réunion mais qui, au bout d’une heure de débat, commence à se perdre dans des digressions sans fin. Au lancement, tout roule : réponses rapides, envie d’enchaîner les questions… puis, insidieusement, chaque message prend vingt plombes pour s’afficher. Beaucoup se demandent pourquoi cette super IA surpuissante rame autant dans la durée et surtout, comment éviter que vos discussions ne virent au supplice.

D’où vient ce coup de mou lors des longs échanges ?

Lorsqu’on lance une nouvelle discussion avec ChatGPT 5, on savoure la fluidité des premières demandes. Et soudain, après plusieurs aller-retour, tout tourne au ralenti. En fait, plus le fil de la conversation s’allonge, plus l’interface accumule les messages et cherche à tous les traiter comme si chaque détail restait important. Sauf qu’en réalité, la plupart du temps, on ne relit jamais ce qui précède… sauf si on se réveille la nuit en pensant à cette phrase parfaite qu’on avait écrite 36 messages plus tôt.

L’outil tente bravement de garder le contexte et veille à styliser les textes, gérer les liens ou afficher joliment les blocs de code via ses propres règles internes. À chaque nouveau message, il se replonge donc intégralement dans toute la discussion stockée, ce qui finit par transformer votre navigateur en escargot numérique, surtout quand les échanges dépassent un quart d’heure. Plus besoin de chercher bien loin la source de la frustration : ce n’est ni la connexion, ni un caprice de la machine, mais un souci dans la manière dont l’interface digère l’historique.

Comment remettre ChatGPT 5 sur les rails pendant les sessions prolongées ?

Alors, face à ces ralentissements dignes d’une connexion internet préhistorique, existe-t-il des issues pour les utilisateurs patients (ou simplement pressés) ? Oui. Avec quelques manœuvres simples, on peut sérieusement alléger la séance et gagner du temps.

- Redémarrage stratégique de la discussion : clôturer une longue session et ouvrir un nouveau fil permet souvent de souffler. L’inconvénient ? L’outil oublie le contexte, perdant ainsi la mémoire des noms, étapes, choix faits en amont. À utiliser quand vraiment rien n’avance plus.

- Passer en mode rapide dès le début : activer l’option « réponse courte » limite l’accroissement de l’historique visible et concentre les sorties sur l’essentiel. Résultat : moins d’informations à brasser, donc moins de risques de voir tout planter.

- Ajuster les consignes en cours de route : il est possible d’indiquer à ChatGPT à tout moment de simplifier ses réponses (“ne fais plus de longue liste”, “n’explique qu’en une phrase”, etc.). Cela remet un peu d’ordre et libère la machine de certains traitements lourds.

Il est aussi malin de sauvegarder régulièrement l’état d’avancement, soit sous forme de résumé ou de liste. Copier-coller certains extraits ou demander à l’IA de compiler les étapes clés à part évite de repartir de zéro au prochain échange.

A lire aussi >>> Comment fonctionne la limite par jour de ChatGPT ?

Redéfinir les priorités de la session

Trop souvent, on se laisse embarquer dans des dialogues fleuves sans remettre en question leur utilité réelle. Si la conversation commence à ressembler à un roman-fleuve, mieux vaut faire pause et définir explicitement ce que l’on attend : « arrête de me donner des listes détaillées », ou « résume simplement les conclusions pour le reste de la discussion ». Un rappel de ce type suffit parfois à soulager énormément le processeur et l’utilisateur.

En parallèle, si on travaille sur un projet long, préparer en avance les fichiers ou modules dont on aura besoin allège aussi le dialogue. Faire un inventaire, c’est vieux comme le monde, mais cela fonctionne toujours !

Sauvegarder et réutiliser l’essentiel hors de la plateforme

Une autre approche futée consiste à extraire dès que nécessaire les points-clés ou ressources générés durant l’échange et à les conserver dans un bon vieux fichier texte. Non seulement cela protège de la perte accidentelle, mais en cas de redémarrage, on conserve la logique ou la chronologie du projet à disposition. Parfois, un simple copier-coller dans un éditeur externe vaut toutes les innovations techniques.

Mieux encore, cette archive pratique permet de référencer juridiquement vos idées, d’y revenir après une pause café sans avoir à fouiller tout un historique gelé et d’assurer le suivi entre différentes sessions, même lorsque l’IA a oublié où elle en était.

Quelles limites structurelles freinent encore l’expérience utilisateur ?

Malgré toutes ces astuces, on bute encore sur certaines contraintes liées à l’architecture actuelle de l’interface. Elle maintient systématiquement chaque intervention dans le navigateur, surchargeant inutilement la page, ce qui génère des délais lors de l’écriture, l’affichage ou le traitement des codes complexes. On se retrouve avec des dizaines de messages actifs alors qu’il suffirait parfois de n’avoir que les derniers sous les yeux.

Pour les plus passionnés, cette faiblesse provoque fréquemment blocages, écran figé ou désynchronisation totale. La solution idéale serait de pouvoir, à terme, masquer les sections anciennes ou archiver en temps réel les portions inutilisées. Cela offrirait souplesse, clarté et rapidité retrouvée. D’ici là, rien ne sert de s’énerver contre la machine : organiser son travail autour de micro-conversations ciblées garde la dynamique intacte.

Garder le cap sur l’essentiel malgré les obstacles technologiques

Lorsqu’on sent le système vaciller, oser repartir à zéro ou commander un résumé plutôt que s’obstiner devient une preuve de sagesse digitale. À la clé, des interactions sereines et franchement plus productives, quitte à sacrifier un peu la poésie du dialogue continu au profit d’une navigation fluide et maîtrisée.

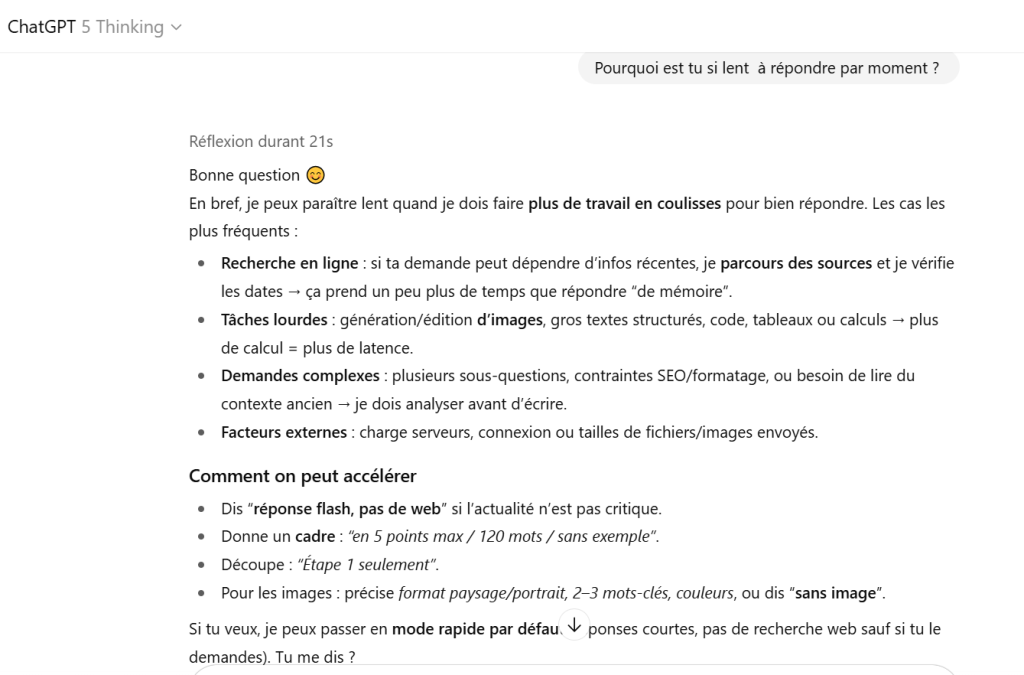

Et si on posait la question à Chat GPT lui même ?

C’est ce qu’on a fait (voir l’image). Et sa réponse est simple : s’il ralentit parfois, c’est qu’il a besoin de plus de temps pour traiter certaines demandes. Par exemple, quand on lui demande de faire une recherche web, de générer une image, d’écrire un long texte structuré ou de manipuler du code, il doit analyser et calculer davantage. Même chose si la conversation est très longue ou remplie d’instructions précises. Pour éviter ça, il recommande de réduire la complexité des requêtes, de limiter le contexte à l’essentiel, ou de lui demander une réponse courte sans web. Bref, moins il a à traiter, plus il répond vite.

L’essentiel reste de prendre la situation avec humour et d’admettre que même les IA les plus évoluées ont besoin, elles aussi, d’un petit break de temps à autre. Qui aurait cru que la patience deviendrait la vertu reine, jusque dans nos conversations robotisées ? Rendez-vous au prochain partage de tips, clavier en main et sourire aux lèvres.